最近のことですが街中を歩いていても、以前ほど屋根の上に太陽光パネルを見なくなったように感じるのですが気のせいなのでしょうか。

太陽光発電システムの導入初期のことは、何となく勢いがあって、あそこの家にもついている、ああ、こっちの家にも付いたと、結構目立ったのですが、勢いが止まったように見えます。

これって、もしかしたら太陽光発電の売電価格に関係があるのでしょうか。

というのも、一般家庭用の太陽光発電の余剰電力は売電できるのですが、その価格は年々下がってきており、例えば、2009年の48円kwhが2017年には28円/kwhと20円も下がっています。

そこで、現状の売電価格を前提にして、10年後はどうなっているのかを見ていくことにいたします。

太陽光発電の売電とは?

太陽光発電システムの普及促進のために固定価格買取制度が取り入れられています。

この制度で、一般家庭で太陽光発電システムを導入・設置する際に、自家使用の他に余剰電力を電力会社に買い取ってもらえるという決まりがあります。

余剰電力の割合は、自家消費率が30%~40%なので、総発電量の60%~70%に程度になりますが、導入時に契約した売電価格が10年間適用されます。

多くの導入者は、国や自治体の補助金を受けることで、売電と併せて投資した金額の回収を意図しています。

売電価格について

2016年に太陽光発電システムを導入・設置した人は31円/kwhでしたが、1年経って、2017年に設置する人は28円/kwhと3円やすくなっています。

仮に、年間で3,500kwhを売電しているとしたら、10,500円の差が出るわけで、売電期間の10年間では105,000円の差が出ることになります。

その売電価格ですが、次のように変遷をしています。

| 年度 | 住宅用 | 産業用 |

| 2009年度以前 | 電力会社が自主的に24円買い取る | 電力会社が自主的に24円買い取る |

| 2009年 | 48円 | 24円 |

| 2010年 | 48円 | 24円 |

| 2011年 | 42円 | 24円 |

| 2012年 | 42円 | 40円+税 |

| 2013年 | 38円 | 36円 |

| 2014年 | 37円 | 32円 |

| 2015年 | 33円(出力抑制なし)

35円(主力抑制あり) |

29円 |

| 2016年 | 31円(出力抑制なし)

33円(主力抑制あり) |

24円 |

| 2017年 | 28円(出力抑制なし)

30円(主力抑制あり) |

21円 |

| 2018年 | 26円(出力抑制なし)

28円(主力抑制あり) |

未定 |

| 2019年 | 24円(出力抑制なし)

26円(主力抑制あり) |

未定 |

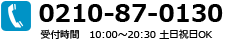

Kwhあたりの売電価格

固定価格買取制度について

太陽光発電システムの設置容量によって固定価格買取制度の性格が違ってきます。

それは、10kwを境にして、それ以下か、以上かで分けられ、10kw以下の場合は余剰買取制度で、以上の場合には余剰買取制度と、全量買取制度があります。

10kw以上は産業用として扱われ、期間も20年間と住宅用の倍の年数になっています。

ここでは、10kw以下の余剰買取制度―住宅用を紹介していきます。

■余剰買取制度

太陽光発電システムは導入・設置後に稼動させるわけですが、例えば、設置容量が4.8kwのシステムで年間の発電電力を5,000kwhとし、そのうちの35%を自家用で使った場合、余剰電力は65%となります。

それを売電に回した場合、2017年の計算では、5,000kwh×0.65×28円/kwh(売電価格)=91,000円となります。つまり、これが10年間続くことになるので、91,000円×10年=910,000円となり、10年間の売電による収入は910,000円となります。

因みに2010年に導入した場合では、5,000kwh×0.65×48円/kwh=156,000円となって、10年間では1,560,000円が売電収入として入ってくることになります。

北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力は需給制御エリアになっていますので、2015年4月1日以降に接続が了解された発電設備は、出力抑制があるということで、売電価格が違ってきます。

例えば、2017年で言えば、30円/kwhということになります。28円/kwhは東京電力、関西電力、中部電力ということになります。

売電期間は決まっている

2009年から始まった固定価格買取制度は、それ以降導入した年の売電価格が10年間適用されます。したがって、2009年に導入した人も2年後には、10年の期間を終えることになります。その後のことは、下がった売電価格で契約を続けるのかどうかは決まっていません。

2017年の売電価格は3円下落で確定

国や自治体の補助金制度と売電をセットにした戦略が功を奏したのか、太陽光発電システムの導入が進んだことと、メーカーの技術開発も並行して進んだことで、太陽光発電システムの発電効率が上がったこと、そして、サービスも行き届くようになり、コストセービングが効いて設置費用の低減化にも繋がり、今では、kw単価が30万円を切り20万円台になったシステムもあります。

それで、国の補助金制度は2014年に廃止になりましたが、自治体には廃止したものと一部続けているものがありますが、以前のように補助金額ではなく、2万円/kwあたりで上限も9万円程度となっているようです。

そこで、2017年の売電価格は2016年よりも3円/kwh下がっていますが、それを先と同じように計算しますと、年間での金額は、5,000kwh×0.65×3円/kwh=9,750円となって、10年間では9.750円×10=97,500円となります。

たかが3円ですが10年間では97,500円の違いになるのですから馬鹿にはできません。

下落してもメリットはある?

前述しましたが、補助金がなくなったこと、売電価格が下がったことはマイナス作用です。

しかし、プラス作用もあります。

システム設置費用がkwあたり万円単位で下がっていることです。

これは、自家用の光熱費をチェックしてみて、バランスを考えてみることも必要になります。

例えば、真夏日が続き亜熱帯のような気候の中での冷房は、絶対なくてはならないものですが、買電した場合のkwhあたりの単価は、売電単価よりも高い場合があります。そうした際には、それこそ売電するではなく買電分のほうに回すのが賢明になります。

そういう意味ではフレシキブルな発想で、臨機応変に対応していくことで、メリットを得ることが出来そうです。

太陽光発電の初期のころに比べれば、導入費用はそれこそ雲泥の差になっています。

今では、30万円/kwを切るシステムも登場しています。

補助金の利用は、どこに住んでいるかによって違ってきますが、可能性はかなり低くなっているようです。

一応、導入に際しては、市町村役所に確認をしましょう。

仮に、30万円/kwで、4.8kwの発電システムを導入し、年間5,000kwhの発電量、売電率65%、売電価格28円/kwhとした場合で売電金額を計算し、回収状況を見てみましょう。

まず、導入費用は30万円/kw×4.8kw=144万円となります。(一括見積もりをした場合、費用が安くなる可能性があります)

売電金額は、

2017年の計算では、5,000kwh×0.65×28円/kwh(売電価格)=91,000円

となります。

10年間では91,000円×10=910,000円となります。

それに、35%は自家消費していますので、その金額を計算しますと、

年間の自家消費電力 5,000kwh×0.35=1,750kwh

となります。

1カ月あたりにしますと、1,750kwh÷12=146kwhとなります。

そこで、東京電力の従量電灯Bで計算しますと、基本料金、燃料調整は計算に入れません。

使用電力量が120kWhをこえ300kWhまでの場合19円52銭×120kWh+26円00銭×(使用電力量-120kWh)となっていることから、

月額は19円52銭×120kWh+26円00銭×26kwh=3,018円なります。

すると、年間では36,216円となり、10年間では362,160円となります。

したがって、売電と自家用消費の合算金額が、10年間に作り出された金額になり、1,272,160円がその合計金額になります。

ということで、初期費用の144万円に対して10年間での金額は、約127万円になることから、その差額は17万円で、10年目以降を自家用で賄ったとした場合、2年もしないうちに回収できることになり、それ以降は、自家用の電気代を賄うようにすれば、その分が浮いてくることになります。

ここでは、メンテナンスの費用を見込んでいませんが、それを見込んでも10年以降にはメリットがあるプランが策定できるようです。

ダブル発電ってなに?

一般家庭が太陽光発電電システムを導入し、作られた電力を自家用で消費する一方で、余った電力を固定価格買取制度の余剰電力として売電し、その売電益を初期投資費用の回収にあてることで、導入を決める人が多いようです。

それとは別に、その太陽光発電システムとエネファーム、蓄電池と併用する家庭もあり、それを太陽光発電中に稼働させた場合、固定価格買取制度上の売電できる電力が増えることになります。しかしながら、増えた電力量は太陽光発電とは全く関係がないことから、余剰電力とは関係ないことになり、それをダブル発電と呼んでいます。

実際に、エネファームなどがどの程度の売電量を押しあげているのかを判定することが困難なことから、ダブル発電をしている家庭に対しては売電価格を下げることで区別をしています。

これは10kw未満の場合で、設置容量が10kw以上の場合ではダブル発電扱いにはならず、産業用と同じ全量売電の価格が充当されます。

【2017年の余剰買取とダブル発電の売電価格と期間】10kw未満

| 出力制御対応機器 設置義務 |

余剰買取 | ダブル発電(余剰買取) | ||

| なし | あり | なし | あり | |

| 売電価格 | 28円 | 30円 | 25円 | 27円 |

| 期間 | 10年間 | 10年間 | 10年間 | 10年間 |

*2018年度は、余剰買取はそれぞれ2円下がり26円、28円となりますが、ダブル発電は据え置きになっています。

*2019年度は、余剰買取はまたそれぞれ2円下がり24円、26円になりますが、ダブル発電はそれぞれ1円下がって24円、26円となり通常の余剰買取り価格と同じ価格になります。

ダブル発電とエネファーム

エネファームは、家庭用燃料電池システムと呼ばれ、その原理はガスから水素を分離し、電気分解の逆方式を利用して、空気から取り出した酸素と反応させます。

すると、電気を発電するだけでなく熱の利用もできることから、ダブル効果が得られる発電方式として多くのところで活躍しています。

ダブル発電では、自家用の電力はエネファームで賄い、太陽光発電システムでの電力は売電にすべてを回すことができることです。

このように出来るのは、エネファームを購入できる人余裕がある人に限られ、そういう人が有利な条件の下で売電できるとしたら、再生可能エネルギーに対する賦課金を払っている国民が不公平になります。

そういったこともあり、太陽光発電システムでの余剰買取制度よりも低い設定になっています。

因みに、エネファームの導入金額は、パナソニックと東京ガスが戸建て向けの新製品を出しましたが、それは150万円を切っています。

したがって、ダブル発電をしようとしたら、太陽光発電システムの導入で、150万円、エネファームの導入で150万円ということで、300万円を用意しなければなりません。

安くなったとはいえ、300万円を準備するのは結構大変です。

また、ダブル発電はエネファーム以外に、エコウイル(家庭用コージェネレーションシステム)、蓄電池、電気自動車(蓄電装置)なども対象になっています。

今後の予定単価と10年後の売電価格予測を大公開

再生可能エネルギー今後の展開を見て行く時には、まずは太陽光発電を採り上げなければなりません。

なぜなら、再生可能エネルギーの大部分は太陽光発電が占めているからです。

ということで、太陽光発電の将来を考えることは、再生可能エネルギーのことに繋がっていると言っても過言ではありません。

というのも、経済産業省は2030年には電源構成案の中で、再生可能エネルギーの占める割合を22%~24%にしようとしています。

ちなみに、それ以外では、

・再生可能エネルギー 22~24%

・原子力20~22%

・石炭火力26%

・天然ガス火力27%

・石油火力3%

*再生可能エネルギー:太陽光、太陽熱、水力、風力、地熱、波力、温度差、バイオマスなど自然エネルギー全般の総称

となっています。

このように、再生可能エネルギーは、まさに将来を背負う電源であると同時に、クリーンなエネルギーとしてもポジショニングされています。

ところで、固定価格買取制度については、現在のところでは2019年度までの買取価格は決まっていますが、その後の価格については今の段階では分かっていません。

今後は、市場の動向を見極めた上で、決められるようです。

10年という買取期間が過ぎた場合、電気事業者(電力会社、新電力)は、電力を購入する義務はなくなりますが、再生可能エネルギーの電源を維持・拡大するためにも、買取は11年目以降も継続していく可能性が示されています。

その可能性の一端が、電力卸売り市場での取引価格である11円/kwhではないかと見られています。その一方で、10年間の買取期間内であっても、売電するよりも自家消費したほうが、メリットがある状況になりそうです。

自家消費がおすすめ!

2019年になりますと、余剰買取の価格と、ダブル発電の価格が同じ価格の24円/kwh(出力抑制なし)、26円/kwh(出力抑制あり)となります。

この価格の意味するところは、電力会社から購入する買電価格よりも低くなっていることが考えられます。

例えば、東京電力で従量電灯B方式40Aの契約の場合で、月間に400kwhの使用があった場合の電気料金は、

1,123円(基本料金)+19.52円×120kwh(第1段階料金)+26円×180kwh(第2段階料金)+×100 kwh(第3段階料金)=11,147円となります。これを400kwhで割ると、約28円/kwh

となります。

1部では、既に2018年から自家消費にした場合の方が得になっていることがありますが、ここでは分かりやすくするために、2019年の数値を示しましたが、この計算から判る通り、東京電力の従量電灯B方式40Aの契約者の毎月400kwhの電力使用では、28円/kwhとなっています。

この価格は、売電価格の24円/kwh(出力抑制なし)、26円/kwh(出力抑制あり)よりも、それぞれ4円、2円ほど高い価格になりますので、発電した電力を売電に回した場合、赤字になることが分かります。

つまり、固定価格買取制度上では、このままいくと、明らかに売電価格が買電価格を下回る事態になります。

こうして見ると、今後の太陽光発電システムは、従来のような太陽光発電を単独で考えるのではなく、エネファームや蓄電池との併用が必要になる時代が見えてきそうです。

それには、太陽光発電システムの設置費用の低減かは当然のこととして、エネファームやエコウイル、蓄電池の価格が下がることが前提になります。

現に、再生可能エネルギーがもたらす環境志向の時代を見越して、安い製品が出てきており、一般家庭でもエネファームや蓄電池の併用が当たり前になる生活環境に突入することになりそうです。

固定価格買取制度の今後は…

売電価格の直結する固定価格買取制度の行く末はどうなるのでしょうか。

再生可能エネルギーの導入を促進するために制度化されたのですが、補助金制度の廃止が先行して行われたように初期の目的を達成したと評価されれば、いずれは廃止になるかも知れません。

しかしながら、2030年の電源構成をもう一度見てみましょう。

・再生可能エネルギー 22~24%

・原子力20~22%

・石炭火力26%

・天然ガス火力27%

・石油火力3%

従来からの電源主力である、原子力、石炭火力、天然ガス火力で、相変わらず3/4を占めるような構成が続くことになっています。

このような状況が続く限り地球温暖化を言い訳にして、地球環境からの逆襲を受けることが、連綿として続くことになるかも知れません。

逆に言うと、再生可能エネルギーの比率を上げることは、次世代に安心してバトンタッチができる地球環境を守ることが出来るというわけです。

そうした場合、少しでも原子力や化石燃料から遠ざかる電源を確保するためには、固定価格買取制度を続けることで、太陽光発電システムを先頭にした再生可能エネルギーの、なお一層の導入展開を継続することが望まれます。

・売電対象の電力は自家用電力を除いた余剰電電力

・売電価格は太陽光発電システムの導入を決めた年の価格で、10年間維持される

・国の補助金制度が廃止になった一方で、システム価格は30万円/kwを切っている

・売電価格が下落しても自家用消費と併せればメリットはあり ・ダブル発電で、エネファームやエコウイル、蓄電池とのコラボも